人物介绍

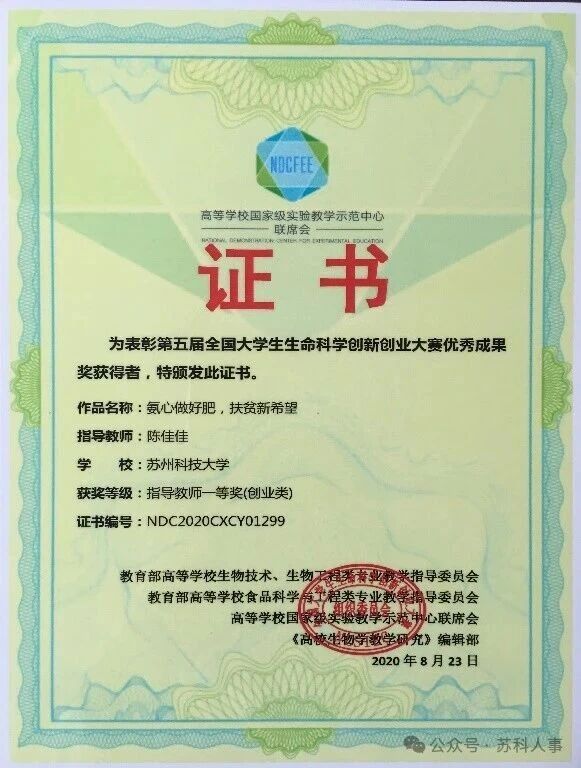

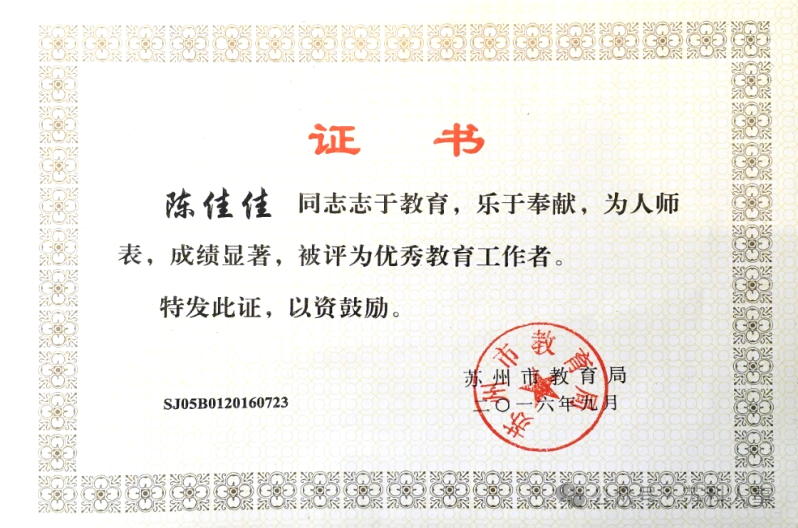

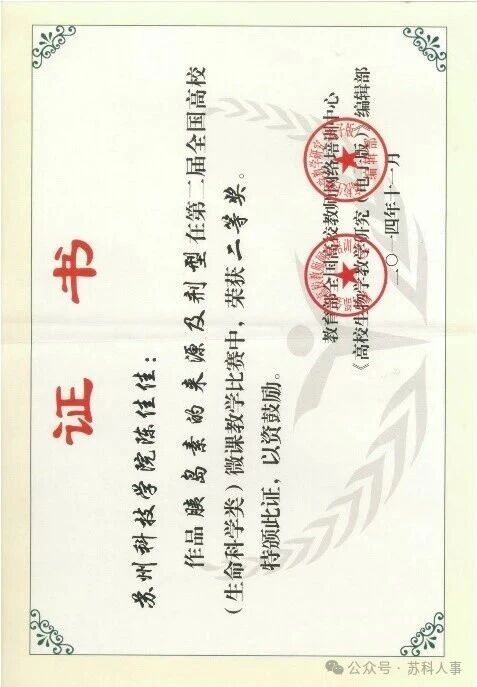

陈佳佳,化学与生命科学学院教授,硕士生导师,学院教师发展中心主任。中国生物信息学学会专委会常委、苏州市生物学会常务理事。江苏省“青蓝工程”优秀青年骨干教师、苏州市优秀教育工作者。获全国高校微课比赛二等奖、江苏省首届青年教师讲课赛二等奖、江苏省微课竞赛三等奖、校青年教师讲课竞赛一等奖等10余项教学奖励,主持9项教改项目,主编十四五规划教材,获校教学成果一等奖。主持国家自然科学基金面上和青年项目、省高校自然科学基金等多项课题,第一/通信作者发表28篇SCI论文,授权专利8项并实现转化,获苏州市自然科学优秀学术论文一等奖。指导学生获全国生命科学创新创业大赛一等奖等国家级奖励3项、省部级奖励2项,苏州科技大学优秀硕士、本科毕业论文各1项,面向公众开展多次科普讲座。

潜心耕耘育桃李 矢志创新铸师魂

自站上三尺讲台至今,近二十载教育岁月流转,“为党育人、为国育才”信念始终在我心底扎根生长。我常觉得,自己不过是在践行一名高校教师的本分,在教书育人、学术探索与社会服务征途上步履不停,惟愿能为学生成长、学科发展多倾注一份心力。

与师生同行:于传帮带中共赴成长

身为学院教师发展中心主任,我深知青年教师是学院发展的鲜活力量,是学科未来的希望。这些年,我与同事们一同推动“育青工程”,只为搭建一方助力青年教师快速成长的平台。倡导发起“教学功夫茶”活动,与青年教师围坐一堂,将教学难点一一拆解剖析,让优质教学经验在交流中传递;精心创设“科研协作坊”,邀请经验丰富的教师分享项目申报思路与技巧,帮助青年教师梳理研究脉络。学院青年教师们在教学科研道路上稳步前行,近三年3人获评省级人才称号,5个项目获批国家自然科学基金,8项成果斩获省级以上教学奖项,这份欣喜远胜于我个人取得成绩时的喜悦。

在学生培养上,我始终坚信每个学生都是独一无二的,不应被统一模式所束缚。2019级硕士研究生仲雨晴初入实验室时,面对生物信息学领域满是迷茫,讨论课题时总带着几分拘谨。还记得初次与她谈心,她轻声道出担忧:“老师,我怕自己做不好。”从那以后,我每周都会留出固定时间,与她围坐品茗,一同研读领域文献,梳理研究思路——从寻找科研切入点,到分析实验数据,再到撰写学术论文,一步步帮她搭建起科研信心。曾经她为获取一组关键实验数据,连续多日熬夜奋战,结果却不尽如人意,情绪一度低落。我陪她从头梳理实验流程,逐项排查问题,最终发现是样本处理环节存在细微疏漏。当修正后的实验终于得出理想结果时,她眼中闪烁的光芒,成为了我心中难以忘怀的触动。后来,仲雨晴不仅发表了3篇SCI论文,获得了国家奖学金,毕业论文还被评为校级优秀。如今她已是苏州市生态环境局的一名水环境监测工程师,仍会时常与我分享工作中的困惑,我也尽己所能为她提供建议。当她前不久告诉我,她用实验室习得的方法建立了污染物快速检测模型,参与了太湖流域水质预警项目,并获评单位优秀工作者时,欣慰与骄傲涌上我的心头。她曾说:“老师教会我的不仅是科研方法,更是用学术思维解决实际问题的能力。”可我知道,这份成长的背后,是她自身的坚韧与执着。这些年,我与学生们并肩征战各类竞赛,收获了国家级奖项3项、省部级奖项2项,我也愈发真切地体会到“以赛促学、以学促创”的深层意义。

守好三尺讲台:于创新中探索教学真谛

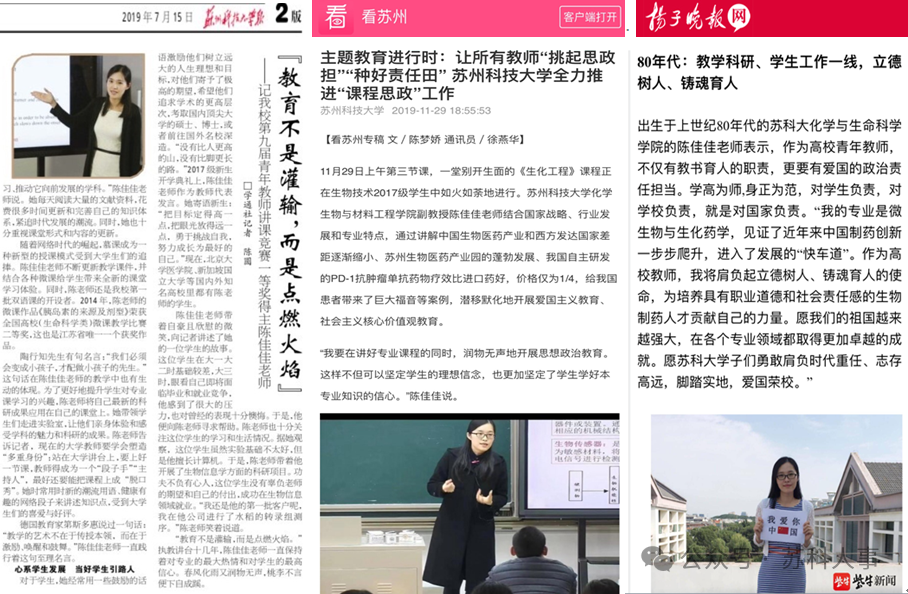

我始终将课堂视作教师的主阵地,若想让学生真正爱上课堂、学有所获,便需在教学方法上不断探索创新。这些年,我始终践行“以学生为中心”教育理念,并融入课堂教学的每一个环节。在《生物技术制药》课程中,我引入行业最新案例,让学生以小组为单位模拟项目研发,还借助智慧教学平台设计互动环节,引导学生主动思考、积极探索。为精进教学能力,我曾多次站上教学竞赛的舞台——从最初登台时的紧张忘词,到后来能从容展现教学思路,竞赛磨练的经历也让我对“教学”二字有了更为深刻的理解。我先后荣获全国高校微课教学比赛二等奖、江苏省本科高校青年教师讲课竞赛二等奖等 10 余项奖励。

在课程建设道路上,我与团队一同打磨《生物技术制药》智慧课程、一流课程,主编“十二五”、“十四五”规划教材《蛋白质组信息学》,只为将学科前沿知识及时传递给学生。令我意外的是,主讲的课程入选了苏州国际教育园“最具人气慕课”,“理论-实践-创新”三位一体的教学模式还获得了校教学成果一等奖。其实我所求甚少,不过是想把课讲好,让学生能真正学到有用的知识。这些认可,于我而言既是鼓励,更是继续前行的不竭动力。

扎根科研:让探索的脚步贴近需求

我的科研方向聚焦疾病标志物筛选,这些年我始终围绕该领域的关键科学问题开展研究。科研之路从非坦途,有时为验证一个假设,团队需要反复进行实验,深夜的实验室里,常只剩仪器运转的细微声响。可每当有新的突破 ——无论是在肾透明细胞癌诊断标记领域取得进展,研究成果入选Global Medical Discovery关键科学研究文章,还是专利成功实现转化时,便觉得所有的付出都有了意义。这些年,我主持国家基金委面上项目、省高校自然科学基金等多项课题,发表28篇 SCI 论文,荣获苏州市自然科学优秀学术论文一等奖。但我始终认为,科研不应止步于论文,更应扎根现实,解决实际问题——这是我一直坚守的科研初心。

心怀热忱:将知识与温暖传递远方

除了教学与科研,我也积极投身学术服务与社会服务。作为中国生物信息学学会转化信息学与数据安全专委会常务委员、苏州市生物学会常务理事,我主动参与各类学术交流活动,希望能为学科交叉融合贡献一份力量。科普也是我一直坚持的事,在社区老年大学讲授《基因工程的是是非非》,为中小学生带来《造物记》课程,看着老人们专注的神情、孩子们好奇的目光,便觉得这份付出格外有价值。这些年,我累计举办了20余场科普讲座,为上千名公众推开了探索生命科学的大门。

在服务地方发展上,我将科研成果延伸到农业生物技术领域,主持了2项苏州市科技计划农业项目,助力乡村振兴。我带领学生参加全国“互联网+青年红色筑梦之旅”,走进凉山州国家级贫困县,看到当地农户种植的水稻产量偏低,心中满是触动。我们团队运用生物育种技术改良水稻品种,经过反复试验,最终让当地农户亩产增收30%。当看到农户们丰收时脸上洋溢的笑容,我更加坚定了信念:科研应当写在祖国的大地上,成为服务社会的现实生产力。

这些年,我有幸获评江苏省青蓝工程优秀青年骨干教师、苏州市优秀教育工作者等称号,事迹也被《扬子晚报》《新浪教育》等媒体报道。可我始终觉得,自己不过是做了该做的事。在“我是学生引路人”主题演讲中,我曾说:“教育的本质是用一棵树摇动另一棵树,用一朵云推动另一朵云,而科学的价值在于让每一次探索都能照进现实。”未来,我仍会在教育科研的道路上坚定前行,努力成为一名让学生满意、让自己无愧的人民教师。